Crítica: Mejores intenciones que realidades. ‘Patagonia’ en el Teatro de la Zarzuela

Mejores intenciones que realidades

Patagonia de Sebastián Errázuriz. Evely Ramírez, Nicolás Fontecilla, Marcela González, Sergio Gallardo, María Paz Grandjean, Francisco Arrázola y Manuel Páez. Orquesta de la Comunidad de Madrid. Libreto: Rodrigo Ossandón. Dirección de escena: Marcelo Lombardero. Dirección musical: Sebastián Errázuriz. 23 de febrero

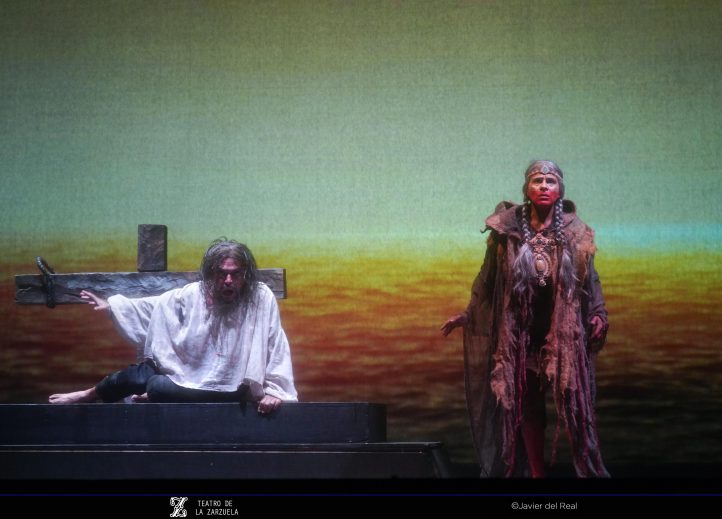

Imagen de la producción de Patagonia

La fidelidad histórica en la ópera es una de esas quimeras tras la que se anda desde hace siglos. Que se lo digan si no a Giulio Cesare un Egitto, Maria Stuarda o Don Carlo. En el descargo de todas esas óperas maravillosas está el sacrificar la veracidad por subrayar la emoción, por encontrar un camino practicable donde el retrato del alma perdurase por encima de la verdad de los hechos.

Se prima, por decirlo de otra forma, lo importante frente a lo certero. A día de hoy es tan necesario como pertinente que las temáticas de la ópera y los relatos sociales que incluyen vayan a la par, miren a lo que nos preocupa o cuenten las historias que no se han contado como debieran.

Desde esa perspectiva, la historia que anima Patagonia, premio Ópera XXI a la mejor producción latinoamericana 2023, se recibe con interés: un lamento por las consecuencias que tuvo para la comunidad tehuelche —y en general para todos los nativos—su encuentro con los españoles que pertenecían a la expedición de Fernando de Magallanes. La idea es encomiable pero el resultado final, muy irregular, se ve lastrado no por lo que cuenta sino por cómo lo cuenta.

Para hacer comprensible el conflicto, el libreto de Rodrigo Ossandón presenta los hechos de forma extremadamente sencilla, casi pueril, y se reitera en las situaciones para subrayarlas. Hay una doble narración: la del joven tehuelche Kentelan, esclavizado por los españoles y embarcado por la fuerza, y la del capitán amotinado Juan de Cartagena, al que se abandona en la Patagonia. Con esa premisa se articula una ópera de cámara en dos actos que pierde su poder de reivindicación al masticar tanto el relato. En su intento didáctico acaba por orillarse hasta la obviedad.

Musicalmente hablando, la partitura y la dirección musical las firma Sebastián Errázuriz, con buenas intenciones pero resultados discretos. Más allá del componente percusivo, desarrollado con especial énfasis en su descripción de la cultura nativa, la tímbrica y el juego armónico —como ocurría con el libreto— son de notable sencillez. Se entiende, en parte, esa búsqueda sonora como un retrato de la ingenuidad (casi perplejidad) con la que los españoles son recibidos, pero a medida que avanza la trama la reiteración de elementos hace que se pierda la tensión necesaria.

La propuesta escénica de Marcelo Lombardero, jugando con proyecciones y pequeños espacios creados por el movimiento de los telones, consigue momentos más eficaces que emocionantes y un regusto melancólico vinculado con ese mundo perdido que se intenta revestir de carácter poético. El reparto cumplió con sus respectivos papeles, destacando la guía espiritual de Evelyn Ramírez, de emisión potente, y el cronista italiano de Nicolás Fontecilla, que se esforzó en humanizar un personaje de cierta complejidad. En definitiva, mejores intenciones que realidades.

Con respecto al libreto de èsta versiòn, hay que aclarar que no respeta lo que Antonio Pigafetta (cronista de Magallanes) anotò en ‘Relazione del primo viaggio intorno al mondo’.

Punto 1:

Juan de Cartagena fuè descuartizado por los hombres. El que fuè abandonado en San Juliàn fuè Gaspar de Cazada y fuè acompañado por un cura (pobre alma, Pigafetta no incluyò su nombre, por lo que su martirio no ingresò a la historia):

Italiano

“ Stessemo in questo porto, el quale chiamassemo porto de Santo Giuliano, circa di cinque mesi, dove accaddettero molte cose. Acciò che Vostra illustrissima signoria ne sappia alcune, fu che, subito entrati nel porto, li capitani de le altre quattro navi ordinarono uno tradimento per ammazzare il capitano generale: e questi erano el vehadore de l’armata, che se chiamava Gioan de Cartagena, el tesoriero Alovise

de Mendoza, el contadore Antonio Cocha e Gaspar de Casada. E squartato el vehador da li uomini, fu ammazzato lo tesoriero a pognalade, essendo descoperto lo tradimento. De lì alquanti giorni Gaspar de Cazada per voler fare un altro tradimento, fu sbandito con un prete in questa terra Patagonia. El capitano generale non volle farlo ammazzare perchè lo imperatore don Carlo lo aveva fatto capitano”

Español

“Estábamos en este puerto, al que llamamos Puerto de San Juliàn, de unos cinco meses, donde sucedieron un montón de cosas. Para que su Ilustre Señoría lo sepa algunos, fue que, entrando inmediatamente al puerto, los capitanes de los otros cuatro barcos ordenaron una traición. matar al capitán general: y éstos eran el vehador del ejército, que se hacía llamar Gioan de Cartagena, y el tesorero Alovise de Mendoza, el labrador Antonio Cocha y Gaspar de Casada. Y el vehador fue descuartizado por los hombres, el tesorero fue asesinado pognalade, siendo descubierta la traición. Despues de unos dias Gaspar de Cazada por querer hacer otra traición, fue desterrado con un cura a estas tierras de la Patagonia. El capitán general no quería matarlo porque era el emperador Don Carlo lo había hecho capitán”.

Punto 2:

Si bièn Antonio Pigafetta en su crònica menciona haber realizado ritos catòlicos:

Italiano

“Una volta feci la croce e la baciai, mostrandogliela. Subito gridò Setebos, e facemi segno, se più facessi la croce, [che] me intrerebbe nel corpo e farebbe crepare. Quando questo gigante stava male, domandò la croce abbracciandola e baciandola molto. Se volle far cristiano innanzi la sua morte.El chiamassemo Paolo.”

Español

“Una vez me santigué y la besé (a la Cruz), mostrándosela. De inmediato gritó Setebos (el Diablo para los Tehuelches), e hizo una señal, que de persignarme otra vez, [que] entraría en mi cuerpo y me haría morir. Cuando esto el gigante estaba enfermo, pidió la cruz, abrazándola y besándola mucho. Se queria convertir al cristianismo antes de su muerte. Llamémoslo Paolo”.

La labor de Pigafetta (en la tambièn denominada Armada de la Especiería), no era la de “civilizar al salvaje”, ya que por ley la evangelizaciòn de los aborìgenes (en el Siglo XVI no existìa el concepto ‘pueblos originarios’) la debian realizar las ordenes religiosas:

Las Leyes de Burgos de 1512 son «el primer Código General para el Gobierno e Instrucción de los aborígenes americanos» [entièndase como ‘aculturaciòn’ (por medio de la evangelizaciòn) , y no como ‘transculturación’]. Èstas leyes o Reales Ordenanzas

fueron sancionadas para el buen règimen y tratamiento de los indios conformando el primer Código exclusivo para «Las Indias».

http://ddfv.ufv.es/bitstream/handle/10641/586/Leyes%20de%20Burgos%20de%201512.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Recordemos que estamos hablando del Cinquecento del Renacimiento (1400–1600):

A) el Renacimiento temprano (el Quattrocento) abarca desde 1420 a 1500,

B) el Renacimiento medio o alto acaba hacia 1520 y,

C) el Renacimiento tardío (el Cinquecento), (que para algunos historiadores

desemboca en el Manierismo) acaba alrededor de 1600.

Mientras que el Quattrocento tuvo lugar primordialmete en la Florencia de los Medici, el Cinquecento tuvo su centro en la Roma de los Papas. La administración por parte de órdenes religiosas de algunos territorios de la América Española fue vista por sus detractores como una verdadera Teocracia, independiente en la práctica de la Monarquía Hispánica, especialmente las reducciones Jesuíticas del Paraguay (en territorio de las actuales Argentina, Paraguay y Brasil, hasta su expulsión a mediados del Siglo XVIII).

No hay ningùn registro en la crònica de Pigafetta que mencione que “el joven tehuelche secuestrado a bordo” se llamaba “Kentelan”, tan solo se refiere a èste como “Paolo”.

Punto 3:

Mientras que […] “Paralelamente, un moribundo Cartagena es salvado por dos mujeres Aonikkenk, quienes necesitan saber a dónde se han llevado a su hombre.” es una elucubración.

“Se inicia una persecución: las mujeres junto al español irán por tierra hacia el paso que conecta los mares para interceptar las naves”, es irrisorio pues

A) la distancia entre la bahia de San Juliàn y el Estrecho de Magallanes “que conecta los

mares” es de 845,6 km, y

B) despuès del desembarco en San Juliàn (en la actual provincia Argentina de Santa

Cruz) la expediciòn de Magallanes no toca tierra hasta llegar a las Islas Marianas

del Norte (situadas en el océano Pacífico, entre Hawái / las Filipinas, siendo

actualmente territorio no incorporado de los EEUU) el 06 de Marzo de 1521.

A finales del Barroco (1600–1750) en Nápoles era común intercalar los fragmentos de la Òpera seria con la Òpera buffa. Èste ùltimo estilo de Òpera se caracteriza por recitativos más largos, escritos en el idioma del pueblo, temas cotidianos y personajes típicos de la comedia italiana; todo en clave de humor y crítica social. No obstante, èsta versiòn no cumple con los requisitos para ser denominada Òpera seria, menos aùn como Òpera bufa. Estaria màs pendulando entre Farsa y Operetta.

La Farsa es una de los 6 estilos del teatro, los demàs son comedia, melodrama, tragedia, tragicomedia y pieza. La Farsa es una reinterpretación de la realidad que busca exponer y denunciar las miserias humanas, posturas religiosas, ideologías, crueldades de la sociedad, todo comprimido en un solo Acto.

La Farsa requiere un proceso de sustitución de la realidad, por lo cual se precisan tres elementos estructurales que son propios del drama:

A) Carácter,

B) Anécdota, y

C) Lenguaje.

Dependiendo del tipo de propuesta dramática, se puede hacer uso de uno o dos de estos elementos estructurales. La diferencia principal entre Comedia y Farsa consiste en que la Farsa es vía para conmover la vergüenza del espectador.

A su vez, la Operetta es un tipo de teatro musical animado cuya característica fundamental consiste en contar con una trama inverosímil y disparatada.

Lo llamativo del libreto de èsta obra estriba en el despropósito de las situaciones, del lenguaje y la endeble construcciòn de los hechos. Tanto acción, como comportamiento y desenlace se apartan claramente de lo que pueda considerarse natural y verosimil. El autor tendria que advertir de antemano al espectador que la menciòn que hace sobre la crònica de Antonio Pigafetta no es literal sino meramente ficticia.

Manifestar “el encuentro de los conquistadores con los tehuelches […] dará paso a la lucha, a la crueldad, al intercambio de prisioneros y a una herida que sigue abierta desde hace 500 años” (https://www.clarin.com/espectaculos/insolito-desafio-chileno-hizo-opera-cantada-tehuelche-trae-argentina_0_S93xqLLWTg.html), es una aberraciòn e inclusive extemporaneo puès semejante juicio es impropio del tiempo en que se produce u ocurre (Siglo XVI).

Si el compositor Chileno Sebastiàn Errázuriz, con èsta obra intentò conmemorar los 500 años de la expediciòn de Magallanes, pareceria que lo hizo haciendo ènfasis en ciertas connotaciones negativas sin siquiera reparar en los grandes logros del Imperio Español en su ‘Era de Expansiòn’ acaecida durante el Renacimiento tardío o Cinquecento: el Sacro Imperio Romano Germánico de Carlos V desde 1519 hasta 1558 (Los Habsburgos – Casa de Austria en España), continuado por Felipe II desde 1556 hasta 1598 con la consigna de mantener la unidad de Europa en torno al Cristianismo Católico (con la Roma Papal hegemònica, de por medio).

Hoy en día se denomina ‘Ópera’ a toda aquella manifestación musical que combine exitosamente música y representación teatral. El resultado final debe ser una simbiosis entre música instrumental / vocal, drama, poesía (libreto), teatro y danza como así también una amalgama de diseños coreográficos y escenográficos.

Hoy en día NO se denomina ‘Ópera’ al simple affair bizarro que combina poesía (libreto), y música de tal forma que tanto el poeta (libretista) como el músico, ambos igualmente obstruidos el uno por el otro, no escatiman esfuerzos para la realización de una ‘mélange’ que solo puede provocar el mero naufragio como resultado artístico. Por ende a los teatros musicales hay que juzgarlos en sus respectivos géneros (estilos) y sin hacer abstracción de su cometido, lo que nos hace pensar que una Ópera Clásica no es lo mismo que una Farsa o una Operetta.