De Victoria a Ligeti, unas recomendaciones para templar los espíritus

La llegada de unos días de asueto liberan algún tiempo para la contemplación, el sosiego y, si acaso, la escucha sensible de algunas de esas obras de lo más grandes compositores que nos apelan desde su eternidad. Aquí les proponemos, ahora, una breve selección entre el vasto catálogo de obras sacras, de autores que van desde Victoria hasta Ligeti, que si no ofrecen respuestas a los asuntos más trascendentes quizá pueden situarnos en otra dimensión.

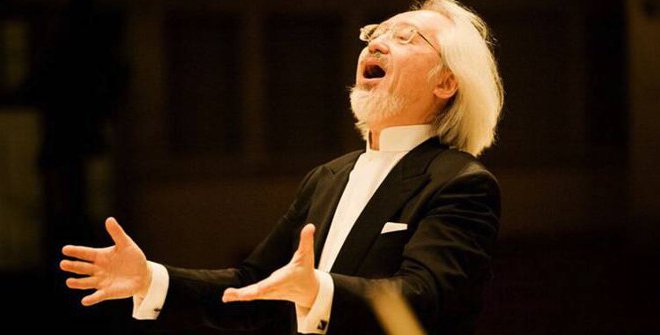

Masaaki Suzuki, uno de los grandes intérpretes de Bach

Ya Aristóteles recomendaba la contemplación como vía hacia la felicidad más duradera. Lo recuerda Jordi Soler en un interesante librito, La resquebrajadura, también ideal para estos días de asueto consagrados, las más de las veces, a ese tedio que Walter Benjamin identificaba como “el umbral de grandes hechos”, “la cara externa del acontecimiento inconsciente”.

Si algo propicio nos puede deparar la inactividad es “la posibilidad de la experiencia”. Así que si entre paseos, degustaciones de torrijas y procesiones aún resta algo de tiempo para destinarlo a otras cosas, desde aquí les sugerimos una tarea tan inútil como reveladora, por cuanto nos sitúa frente a la respuesta, a menudo también planteada finalmente como duda, que unos pocos seres humanos privilegiados, en este caso compositores, nos han ofrecido “ante la puerta cerrada del misterio”.

Victoria, representante de la más aguda emoción

Para empezar, les proponemos la audición del Officiun Defunctorum de Tomás Luis de Victoria, quizá la principal de entre todas las aportaciones ibéricas a la gran música. Creado a mayor gloria de la emperatriz María de Austria, el compositor abulense publicó su también llamado Réquiem en 1605. Victoria consagró toda una vida a un único fin, aplicar sus únicos talentos para la composición de obras que sirvieran exclusivamente a aquello que Gerardo Diego resumió así: “Llegar al corazón encendido del cristiano y los oídos humanos del Dios Encarnado”.

El Concilio de Trento había amenazado con excluir de toda celebración litúrgica cualquier manifestación musical que se apartara del propósito esencial, iluminar los textos sagrados. Nada de adornos ni de meandros expresivos en los que desviarse o entretenerse para simplemente deleitar los oídos con melodías seductoras. El propósito fundamental no debía eludirse en ningún caso, difundir el mensaje de los evangelios: claro, seco y conciso.

Victoria no eludió su deber. Apartado voluntariamente de lo que él mismo consideraba “un ocio inerte y vergonzoso”, el también creador del Oficio de Semana Santa parecía tener muy clara su exclusiva vocación, a la que consagró enteramente sus días, logrando alcanzar la máxima depuración expresiva a través de la íntima fusión entre texto y música, con fines proselitistas, aunque su influencia excediera los límites de su finalidad más perentoria.

Como sugiere otro músico, Josep Soler, “Victoria se confinará voluntariamente en las voces humanas y en la música estrictamente funcional para la liturgia católica; pero, aún con esta limitación y, a pesar de la extrema austeridad de su escritura armónica y contrapuntística, fue y sigue siendo el maestro de la más aguda emoción: esto no puede analizarse ni expresarse más que de forma harto indirecta con palabras”. Hay que escucharlo, esa mezcla de plasticidad, y a la vez férrea determinación, induce casi involuntariamente a la contemplación de abismos interiores.

Bach y sus monumentos al dolor y al consuelo

“La música salva porque aleja”, dijo alguien, y toda interpretación que haga justicia a la Misa en si menor de J.S. Bach suscitará en el oyente esa ilusión del tiempo suspendido, su conversión en espacio, en la que ninguna de las penosas circunstancias de nuestra realidad más inmediata y cotidiana, ninguna vileza, dolor, resentimiento ni pensamiento sospechoso puede si quiera rozarnos.

Al contrario, llega a procurar una dicha inefable, pese a no resolver ninguna de nuestras dudas esenciales. Y lo hace sin graves dictámenes ni discursos grandilocuentes, con un torrente de notas desplegadas con paciencia y sinceridad que se desplaza directamente hacia el intelecto y la emoción, porque como sugiere Salvador Pániker en sus Asimetrías, “la música de Bach no remite a ninguna concepción del mundo; ella llega a nosotros precisamente con un plus de significado, con una casi infinita ambigüedad epistemológica, cada cual ha de inventar lo que le dice”.

Lo mismo puede aplicarse, también, a esos otros dos monumentos eternos al dolor y al consuelo que son La Pasión según san Mateo y La Pasión según san Juan, concebidas en el siglo XVIII, aunque su popularidad se cimentara a partir del posterior, cuando ambas fueron desempolvadas de un inmerecido olvido por Mendelssohn.

Uno de sus más grandes intérpretes, el director John Elliot Gardiner, atribuye el primordial poder de estas obras precisamente a lo que ambas “dejan sin decir”. La misma sensación nos queda al concluir el “Dona nobis pacem” con el que finaliza su Misa en si menor: tras el iluminador trayecto interior, permanece la resignada aceptación final de que ninguna de nuestras dudas más íntimas, complejas y perturbadoras va a encontrar respuesta, no aquí ni ahora. Y aún así cómo renunciar al reparador viaje que nos procura.

Referido también a las “Pasiones”, tocaría a cada uno de nosotros rellenar los puntos suspensivos de estos símbolos de la historia humana en sus aspectos más trágicos, experimentando en nuestras propias carnes, a través de la cultura atesorada y las distintas experiencias vividas, el significado de unos dramas concebidos en última instancia “para sacarnos de nuestra propia complacencia”.

Beethoven se prepara para el último viaje

Aunque algo eclipsada por su hermana, la Novena Sinfonía, estrenada casi al mismo tiempo, hace justamente dos siglos, ha reaparecido estos días en las programaciones musicales la principal obra sacra de Ludwig van Beethoven, la Missa Solemnis, que el propio compositor consideraba la mejor entre las partituras de su amplio catálogo. De nuevo, quien espere encontrar entre sus magnos pentagramas respuestas para las cuitas más íntimas y lacerantes, o simple sosiego para el espíritu, es difícil que llegue a alcanzarlos plenamente.

¿Qué perseguía, en verdad, el compositor? Un autor que había ampliado los cauces de la música de su tiempo no podía ignorar la relevancia del repertorio sacro en la historia del arte occidental: algo tenía que poder decir él mismo al respecto, y lo que había hecho hasta el momento, en ese sentido, no le hacía justicia a su propia grandeza.

Siguiendo el aserto de Cicerón, para quien “filosofar no es otra cosa que prepararse para la muerte”, Beethoven quizá sintiese la necesidad, viendo que la única cita impostergable se aproximaba cada vez más en su tasado horizonte, de expresar algo de sus propia cosecha sobre algo trascendental como la fe. Solo que a fuerza de ser sincero, las personales reflexiones del autor resultan mucho más crispadas, en forma y fondo, que el dulce consuelo, la efusividad que resplandecen en general, esa calma que nos comunica la Misa en si menor de Bach.

El rebelde compositor de Bonn interpela al creador con una fuerza y un vigor inusitados, a veces hasta con violencia: las resolutivas apelaciones del coro, por más que se encaminen hacia las regiones más altas en busca de paz y misericordia, rezuman inquietud. Hay que aguardar hasta bien transcurrida la obra para hallar algún tipo de consuelo, una luz que se imponga sobre las tinieblas, como esas sublimes melodías beethovenianas que nos alejan parcialmente de la zozobra.

Su abrupto final, abierto a cualquier interpretación, puede resultar a la vez desconcertante y descorazonador, pero ¿cómo sustraerse de nuevo a la potencia y belleza del intenso periplo?

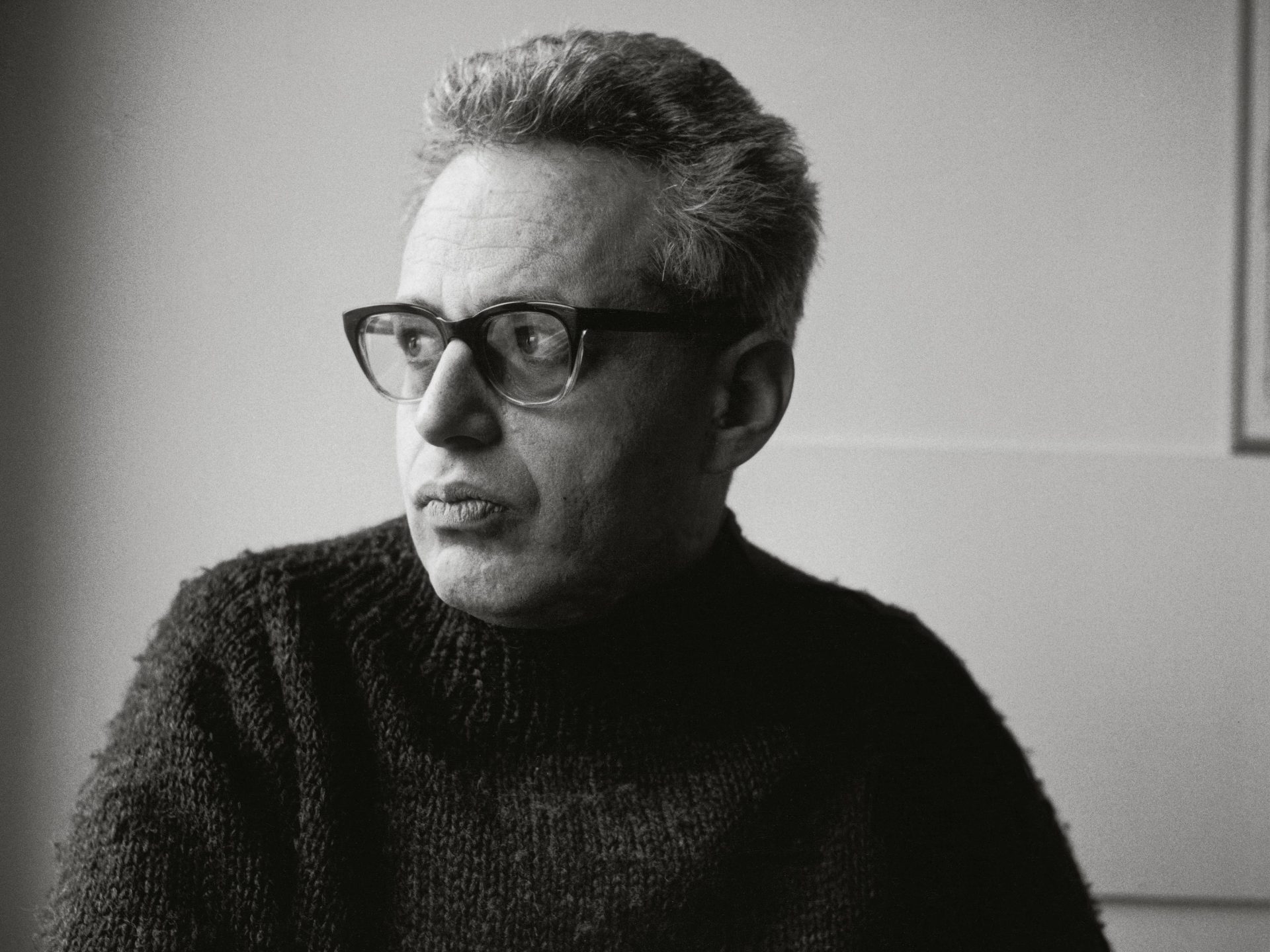

Gyorgy Ligeti (c) Otto Breicha

Ligeti, unido a la memoria de las imágenes de Stanley Kubrick

Nuestro catálogo de recomendaciones concluye en el convulso siglo XX, porque la música más cercana en el tiempo, a pesar de que en ocasiones emplee lenguajes que en primera instancia nos parezcan ajenos a nuestra sensibilidad, a través de las precisas, renovadas audiciones, son capaces de revelarnos otras posibilidades de belleza, nuevos espacios sugestivos para la comprensión de la realidad y los misterios eternos.

En ese sentido, György Ligeti fue siempre por libre. El compositor húngaro más importante del siglo XX no gozaba, en principio, de esa cierta notoriedad asociada a los representantes del vanguardismo más radical. Fue su asociación artística con el cineasta Stanley Kubrick, que utilizó su música en varios de sus filmes a partir de la coincidencia en 2001, una odisea del espacio, la que le sirvió para afianzar su legado, otorgándole una mayor difusión, como ha ocurrido con su Réquiem, escrito entre 1963 y 1965, desde luego no tan popular como los de Mozart o Verdi aunque bien servido en las programaciones.

Esta obra constituye el testimonio maduro de un creador que mira hacia atrás para exponer su personal visión acerca del ser humano, determinada por su propia, dolorosa experiencia. Esa mezcla de terror, sarcasmo, sufrimiento, rabia, … que recorren la pieza vienen seguramente determinados por el sufrimiento y el sinsentido de la guerra, el horror de la pérdida de varios de sus familiares más próximos desperdigados por los campos de concentración. “Mi Réquiem es una música de duelo que oculta otras cosas: mi furia contra los nazis y el comunismo”, dejó escrito el propio Ligeti.

Todo ello queda meridianamente expuesto con el lenguaje de su tiempo nublado, ajeno quizá al encanto inmediato y amable de la melodía pero firmemente inspirado en la tradición, en su caso, remontándose hasta el propio Palestrina, entre otros geniales autores de música sacra.

Más allá de la denuncia, de la completa desolación que evoca, por ejemplo, la escucha atenta del Lacrimosa, su máxima creación refleja, en el fondo, la paradoja del hombre siempre capaz de lo peor pero en el que no cabe dejar de creer como sujeto capaz de reivindicarse gracias a sus facultades para obrar el bien. Lo contrario sería el nihilismo, y Ligeti, al final del recorrido, parece abrir una pequeña rendija a la esperanza.

¿Y con cuál de todas estas obras sugeridas nos quedaremos, cuál resultaría la preferida? Si me toca responder lo hago valiéndome, en todo caso, de las sabias palabras del poeta. Como Gerardo Diego, “yo no voto por nadie. Por el espíritu no se vota ni es esencia sujeta a peso o medida. Todos los llamados por Dios a regalarnos con tales dones son acreedores a nuestra inmensa gratitud sin preferencias ni estimaciones fatalmente engañosas”.

Últimos comentarios